求索青瓷之美 宗仰五窑写意

——记中国陶瓷研究大师索宗剑先生

中华文明源远流长, 以与河姆渡文化关联较为密切的原始青瓷为例, 起源于商朝,之后,西周、春秋战国、东汉、北宋,均有遗址发现,皆被考古证实,其艺术成就令世人瞩目。公元851年, 阿拉伯商人苏雷在中国游记中极力赞扬中国青瓷,英文将“中国”译为“CHINA(陶瓷)”,可溯源于此。

青瓷之美,两宋为最。在索宗剑先生看来:“宋瓷之所以成为一个历史时期的文化概念,在于它的细洁净润、色调单纯、趣味高雅。它上与唐之鲜艳、下与明清之俗丽都迥然不同。”

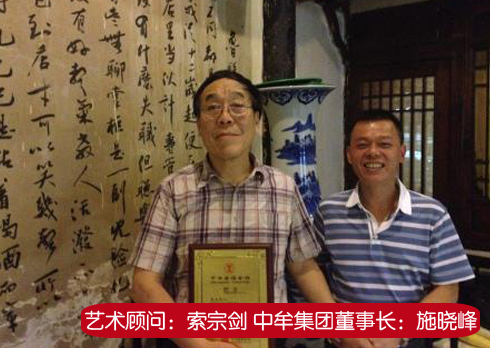

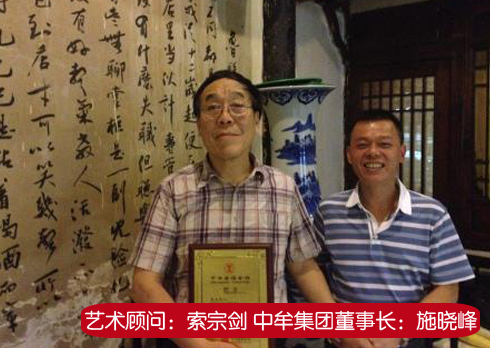

索宗剑,北京古陶瓷研究所研究员,所长,我国著名瓷器研究专家,青瓷泰斗。索先生潜心研究中国陶瓷30余年,足迹踏遍全国各地古窑址,一直孜孜不倦地对失传的古代名瓷名窑进行研究、挖掘和整理。2010年起,担任中华文化遗产名瓷名窑恢复立项工作委员会主任。

融入青瓷之美

索先生幼承庭训,年少时便博闻强记。大学时,在北京大学读中文,学文史、通史和考古学,1968年分配到北京市建委工作。由于他拉得一手好琴(小提琴),在工会搞宣传,后被借调于北京新影乐团工作。索先生有着良好的音乐天赋,很小的时候就能够感觉到音符的律动之美。但内心深处,他渴望的是另一种别样的美丽———陶瓷的凝重之美。

凭着自己深厚的文史和考古学养,1986年,索先生如愿以偿来到北京古陶瓷研究所工作,自此揭开了他人生中最为壮观的一页。经过十年的闭门苦读,潜心钻研,索先生逐渐创立并形成了自己的艺术风格。1989年秋季广州展览会,他的作品引起了非同一般的轰动。1990年夏季香港博览会,他参展的“粉青加彩花浇壶”荣获了大会最高奖项———特别金奖。

对于取得的艺术成就,索先生并未自傲与迷失,而是如艺术大师尹瘦石所言:“他遵循着一条自强不息的行动准则,以一种刚直不屈的顽强精神,在作陶、治学的法则中抛开种种干扰与纠葛,在一次次挫折、失败的困境中与命运进行积极的抗争而不丧失人的尊严。”此后,索先生陆续出版了《中国青瓷———北宋名窑的研究》、《五窑轩丛书》等著作。他的专著以宋瓷为主体,对其所蕴涵的历史、艺术、科学的价值和审美情趣进行了较为全面的探索和研究,并围绕着宋徽宗赵佶与“五大名窑”的关系问题及金元以后数百年的学术争论进行了较为客观的分析和评述。这些研究对当今文物鉴定、鉴赏和收藏都具有指导性意义。

2006年,文物界一桩鉴宝“公案”备受世人关注。侨商罗氏的一件价值为5000万美元的南宋官窑贯耳瓶,在经历了一场漫长的鉴定风波之后,才被认定是真品。《温州日报》跟踪报道了事情的全过程:贯耳瓶首先经北京琉璃厂文物商店鉴定,被认为是赝品;后经中国文物鉴定委员会鉴定,专家意见是“偏向于清末民初仿宋”;又经中国国家博物馆光谱仪测试,被认为铝含量高,年代要晚;然后,北京故宫博物院陶瓷组的专家们推断其为“清仿宋”。

最后,罗氏找到了北京古陶瓷研究所所长索宗剑。索先生看后一锤定音———南宋官窑贯耳瓶。至此,罗氏的鉴宝之旅终于划上了一个圆满的句号。事后,索先生在专业杂志上发表“南宋官窑再认识”一文,从器物的造型、用途、工艺、色泽、胎骨等五个方面,对南宋粉青釉弦纹贯耳瓶进行了全面、深入、专业的解构与鉴赏。业内人士无不心悦诚服,深以为然。

由于艺术造诣极高,索先生屡屡被委以制作国礼之重任:2005年,应博鳌亚洲论坛筹委会的邀请,精心设计国礼“华夏瓶”;2007年,主持设计“天、地、人”系列作品,以最高礼遇被中国国家博物馆收藏。2013年,索先生受聘美国书画艺术研究院院士。2014年,索先生受聘中美艺术家联合会荣誉副会长,并被授予美国会颁发的中美艺术家联合会荣誉副会长特聘证书。

弘扬宋瓷大美

索先生心目中的陶瓷世界是一个蕴藏着美的国度。毕竟,历经千年的陶瓷文化精彩纷呈,一路璀璨,展现了中华民族博大的精神世界和审美情怀。

北宋以“郁郁乎文哉”著称,索先生认为:“这一时期大概是中国古代历史上文化最发达的时期, 上自皇帝本人、官僚巨宦, 下到各级官吏和地主士绅, 构成了一个比唐代远为庞大也更有文化教养的阶级或阶层。陶瓷艺术上, 自然的还原和诗意的追求是基本符合这个阶级在太平盛世中发展起来的审美趣味的。这是一种虽优雅却含蓄的趣味。”

谈到宋瓷之美,索先生不由地感慨:“两宋瓷器的美,不是靠语言来表达的。我感谢生话给了我机会和能力去感受这种美,庆幸自己生长在北京。少年时代,父亲给了我美的启蒙,那时我并不知道,美已经连同一种古典的传统意识进人了我的血脉。后来在我工作的年代里,以河南为中心的仰韶文化之美用它的天然质朴粉碎了明清瓷器在我心中的价值,使我一辈子无法与之妥协。”。

2000年,在江西景德镇陶瓷学院举行的“中国国际陶瓷艺术研讨会”上,索先生担任中方主讲。“青瓷之史研究”一文,为中国赢得了荣誉。文中,索先生指出,“北宋后期的历史揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章, 它的杰出代表就是宋瓷。宋瓷之所以成为一个历史时期的文化概念, 在于它的细洁净润、色调单纯、趣味高雅, 它上与唐之鲜艳, 下与明清之俗丽都迥然不同。北宋王朝士大夫们的审美水平和感受力是相当高明的, 凡属文化范畴内的, 如诗词、绘画、陶瓷、建筑、书法、音乐等,都体现出一个规律性的共同趋向, 即追求韵味; 而且彼此呼应协调, 相互补充配合, 成为一代美学风神。”

宋瓷之所以成为宋瓷,是因为在它的身上凝聚了中国历史上那个最灿烂时期的文化和审美追求。宋文化是一种相对封闭、相对内倾、色调淡雅的文化类型。有宋理学造微于心性之间,宋文舒徐而和缓;宋词钟秀柔美、细腻精致;宋诗“如纱如葛”、“思虑深沉”;宋代建筑尚灰墙黑瓦、槛枋梁栋皆木之本色;宋代陶瓷、书画脱卸华丽丰腴,尚朴澹、重意态;即如宋人服饰,也“惟务洁净”。

宋徽宗赵佶正是这一文艺思潮和美学趋向的典型代表,他在位二十五年,领导了中国文化二十五年。索先生说,“在他以前,我国的民间艺术与文人艺术已相互独立或分化;在他以后,则出现了这两种层次不同、趣味不同的艺术形态的对流,他把雅与俗、巧与拙这种艺术上的双重性表现得完美无缺。这是一个写真的世界,这个世界所追求的美是一种朴实无华、平淡自然的情趣韵昧,反对矫揉造作和装饰雕琢,并把这一切提到某种彻底了悟的哲理高度。无怪乎文房清玩中,就只有宋瓷最合徽宗的标准了,只有‘此中有真味,欲辩已忘言’的钧窑、汝窑、汴京官窑、建窑和定窑才是徽宗所珍视的对象,并被抬高到独一无二的地步。”

擘画大美事业

宋瓷之美,时常激荡起索先生深埋内心的热情。面对我国名瓷名窑恢复抢救工程况久纷纶的局面,索先生心里涌起一股与日俱增的焦虑感。他说:“谁领悟到这焦虑的期待,谁就不会放弃对艺术的献身精神,成为无意义的存在物。”他渴望重现北宋诸名窑争鸣竞秀的局面,渴望重现中国陶瓷史上诸多的“个人之最、瓷窑之最、世界之最。”

在研究中外陶瓷著作的同时,索先生深入考察中国古代瓷窑遗址,考察中国陶瓷工艺技术的发展演进和兴衰播迁的踪迹。渐渐地,他已不能适应我国一百多年以来的表面化、同一化、商品化的制瓷模式,转而选择了一条艰难而冒险的路———实践变革。“我在揣摩宋人做瓷,从原料到窑具乃至他们的审美、构思和实践体验,无一不是我研究的课题。这种尝试,旨在体现全方位的创作观,以便把历史、现实和未来连成一条合理的链环。”谈及创作感想时索先生说,“做瓷,不该是器形和釉色的简单模仿,应尽其逼真的历史还原。进而在厚拙中刻意求新,在古朴而清丽中获得时代的美感。”

1988年起,索先生不间断地深入宋瓷的故乡———河南,在那里创建中国古陶瓷研究试验基地,反复求证反复研究反复实践。不管是雨雪冰冻,还是夏日炎炎,他都始终站在第一线。当发现不满意的作品时,索先生总是毫不犹豫地将它砸掉,每砸掉一件东西都感叹一次“是我毁了它们的生命。”以精示人的严谨态度令人动容!

“如果说创作是一种职业的话,它是一种危险的职业。崇拜美的极致,这样的人生,不是闲适、清高,而是危险的生命。”索先生经常告诫学子:“在外蒙古的阿拉抗盖有一种生长在火山口侧壁的美丽的树木,地狱口般的黑洞映衬着金箔似的黄叶。在黑锅火山,除开那种金叶树外没有其它生物存活下来。这偏激地证明着一个观点———美则生存。”

已过耳顺之年的索先生至今仍在坚持创作,不停的用自己的实际行动见证美的诞生,体检美的震撼。正如一位诗人描写的“青瓷泰斗索宗剑,再续五窑篇。一千三百五十度,烧出天下美,美如梦,梦何归,南柯蝶正飞。”

文化复兴,提振“中国梦”

在人类文明的进程中,用泥土制陶是远古人类的创造,而瓷却无可争辩是中国人的独有发明。瓷的出现不仅赋予陶器以矿石元素的光洁晶莹,更为之融入了艺术的灵魂。尤其在古代官窑制度的推动下,陶瓷领域集中了最优秀的人才、最精湛的技艺、最精细的原料、最充足的资金,造出了许多精美绝伦的瓷器,成为真正的无价之宝,千百年来令世人为之心醉神迷。毫不夸张地说,瓷器已成为中华文化最重要的象征之一。

索宗剑先生一直认为:“文化是一个国家、民族的精神旗帜。从根本上说,中华民族的伟大复兴一定是与文化的复兴与文明的崛起相伴的。”在国际文化竞争中,艺术品是最能直接体现竞争结果的文化载体。中国瓷器艺术在中西经济文化交流与互动中成功地扮演了十分重要的角色。

自16世纪以来,中国瓷器一直是国外畅销产品,其原因除了交通日益发达、瓷器净洁质美外,还有一个重要原因就是,富有东方民族色彩的瓷器,作为盛食器不仅可以代替简陋的木器、陶器和昂贵的金银器,同时作为珍贵的艺术品,陈设在宫殿、花园里也可以显示高贵富有的身份。18世纪的欧洲曾掀起一股“中国热”,欧洲人对中国瓷器的喜爱,不亚于奇珍异宝,当时欧洲各国王室都以收藏中国瓷器为荣。

18世纪西方的“日用品革命”大大推进了中西方经济和文化的交流与互动。中国瓷器除陈设瓷外,还有日用瓷。日用瓷大量销往西方,与18世纪中西方茶叶贸易有密切关系。茶叶贸易造成的巨大社会效应,使中国日用瓷尤其是茶具,成为欧洲普通百姓家庭的常用饮具。索先生在他所著的《中国当代瓷书画器赏鉴》一书中,专辟一章———茶器,对几位当代艺术大师共同创作的茶器珍品进行了具象的实证分析与研究,展示了茶器的亮点和蕴含着种种艺术潜能的美,也揭示了索先生“心态自由,学养深厚,气韵恢宏,裁夺奇崛,一种从人生格调中自然流泻出来的率真与洒脱”。

“中国梦”也是文化复兴之梦。在索先生看来,文化复兴就是让中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展,同时,不断创作艺术精品,让文化保持源源不断的影响力。“何谓精品?正如习近平总书记在今年北京文艺工作座谈会上所讲,精品之所以“精”,就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。”

全球经济与文化日趋实现大融合。面对文化大碰撞与产业大竞争,再次树立中国陶瓷在全球的主导地位,使陶瓷再度成为向世界输出中国文化的重要载体,实现中国陶瓷文化的伟大复兴,是每位中国陶瓷人必须肩负起的历史使命。“陶瓷是中国向世界输出的一种文化,它承载着中华几千年的伟大文明。与西方标准化、工业化的艺术产品相比,我们的陶瓷产品更多地体现了人力的加持,所以我们的产品不仅是艺术品,更是收藏品。”索先生希望,陶瓷大师与陶瓷企业都要抓住机遇,多出精品,让国粹传承于四海,文化气韵悠长于五洲。

追求真善美是文艺的永恒价值。习近平总书记在北京文艺工作座谈会上指出,艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。我们要通过文艺作品传递真善美,传递向上向善的价值观,引导人们增强道德判断力和道德荣誉感,向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活。索宗剑先生坚信,只要中华民族一代接着一代追求真善美的道德境界,我们的民族就永远健康向上、永远充满希望,最终到达“各美其美,……美美与共,天下大同”的境界。