董江海,艺名,江海,字泰宇;别暑三太子;号莲花居士,著名书法家陈羲明入室弟子,现为清华大学美术学院全国美术理论研究与书画创作高研班(书法、篆刻、人物画)助教,中国少数民族文物保护协会艺术研究院研究员,中国少数民族文物保护协会艺术研究院艺委会副主席,湖南省六合国学书院导师,文化部中国国际书画研究会培训基地书画执行导师,中外书画艺术研究会副会长,海峡两岸黄河文化交流协会副秘书长,书画艺术频道执行主编,《书法报》运城工作站站长,中国书画网理论编辑,书画家、书画理论家、书画活动家、编辑学者。当代文人画代表性画家。

传统文人画的思考

董江海

写此篇文章的目的源于文人画在当下的尴尬地位和日渐衰弱的局面下想振臂一呼之壮举,重树文人画的意义。

在中国艺术史上,从北宋时期出现一种现象,就是文人画家的出现——在“画家”前面加上“文人”二字,而成为“文人画家”这一现象的出现在中国艺术史上是一个划时代的里程碑,此时“文人画”正式粉墨登场;此后“文人画”逐渐主导整个中国画坛。那么何为文人画,确切地说是文人画家。广义定义:1、艺术家是文人或官员,与画工画匠不同。2、把绘画看做是文人闲暇时的一种休闲娱乐表现途径,不是谋生手段。3、文人画家与院派画家在艺术风格上不同,在艺术思想理论上也是不同的。

何为“文人”:

宋时“文人”如何定义?北宋时期党派林立、学派纷争,但这些知识分子有个共同点,他们无不关心个人命运如何经过一番努力而成为学术圣人,也就是如何能使自己对事物做到合乎道德理念的高尚能力。即使是秀才布衣也要通过自身修为而拥有卓越的学识以证明自己成为深知圣人之道和具备道德修养——这是一种文人精神,这一尺度下的“文人”诞生了。对于何为“文人画”陈师曾先生《文人画之价值》中写道:“即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术之工夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画”。

对于文人画的特点,他这样写到:“文人画首贵精神,不贵形式,故形式有所欠缺画精神优美者,仍不失为文人画。文人画中固亦有丑怪荒率者,所谓宁朴毋华、宁拙毋正、宁丑怪毋妖好、宁荒率毋工整;纯任天真,不假修饰,正足以发挥个性,振起独立之精神,力矫软美取姿,涂脂抹粉之态,以任其可远观不可近观既之品格”。陈师曾总结文人画要素:“一为人品,二为学问,三为才情,四为思想,具此四者乃能完善”。“盖艺术之为物,以人感人,以精神相应者也。有此感想,有此精神,然后能感人而能自感也”。其实陈师曾所讲四要素都围绕“人”而言,即就是在绘画中强调人文精神,主要集中体现在文人士大夫人格和心性对艺术境界的深化方面。我认为文人画从以下三个方面来讲:

一、是以书法入画。二、是以诗境入画。三、以儒释道入画。

一、 以书法入画

1、 书法艺术之意韵,同样是绘画所追求的境界。

文人书画自北宋始盛,我们还得以宋人为例来说明,宋对书法是以“尚意”为后人称道,这里所谓的“意”与魏晋时期“言意之辩”中的“意”有着必然的联系,或就是由魏晋时期对“意”的引申和发展。魏晋书法“尚韵”,“意”“韵”在书法上都是表现精神层面抽象的哲学体观,“韵”包含“意”由“意”充实和丰富,“韵”者为最高境界,人们常说画意、诗意、书意,即所要表达的思想内涵,也就是在书画论中它不仅指对象的生命精神,而且指作书画者的精神意志,它体现的是对象内在生命和作者精神意兴的同构,艺术家只有抓住这种所要表达的同构“意”。才能超越精微谨细的表向形似,而提高艺术价值到所谓作品具有韵味的境界,即徐渭“不求形似求生韵”的高度。“韵”是建立在物内点染的物象实景,意志造型的情事体势所表现的“意”,在追求“意”的同时强调富于书画“意”的空间造型而最终上升到一定的“韵”味。书意、画意是中国文人书画推崇的虚实相间所表现的高度,岳正谓画:“在意不在象,在韵不在巧”《画葡萄说》。所以书法艺术上的“意”是“韵”的前提,“韵”是“意”所要表述的最高境界。宋人尚“意”的历史背景,书法艺术代表为宋四家“苏、黄、米、蔡”,其中“苏黄”不仅书法艺术水平高,而且是宋诗词艺术典型代表。他们对“意”的追求而及书法艺术的“意”的推广,这个“意”即是人的思想、人品、人格的综合体现,他强调书品论人品,论书及人的书法“意”的内涵。

1、北宋时期政治上出现了以司马光为首的保守派(文人掌权)。2、以苏东坡为首的祐党文人圈。3、以王安石为代表的改革派文人圈。

这三个人是北宋时期伟大文学家加书画家,在他们周围有一大批官员都是了不起的文人书画家。书法中尚“韵”尚“意”正是那个时期艺术家心目中对书画艺术美学上和精神上的最高追求。书法中重视线条中所含蕴的类似于诗的余味,以及对生活、对人品、对事物的艺术表现手法的重视,也就是书法的气息,风格的显溢,并不是单纯靠技术层面的法度来表现,这种形而下的技法靠量的积累完全能达到。当书法艺术里吸纳了表现出——人的思想感情和境界在作者的书法艺术中达到完美的升华时,“韵意”就从作品中显露出来尚意之美,美在神韵。以书法入画,不仅是要把书法所表达的“意”“韵”气息以及书家心性的溶入绘画之中,让中国画与书法一样具备上而论述书法之气息;同时还要用书法艺术的线质来画中国画,中国画不仅讲究笔墨同时也非常讲究线条质量,中国画线性质量如能达到书法之线性质量则效果会更好,线条质量会更强,更有力度,更能表现中国画的本质。以书法入画还有一点就是题款长跋可以作为整个画面的元素来补充画面之不足,增加画面构图及文化气息。

中国画题款的重要性。

题款是中国传统绘画特有的表现形式,是中华民族古老文化滋养培育的结晶,也是将诗文、书法、印章引入画面的艺术手段。一副好的中国画,没有题款就谈不上以书法入画,更谈不上以诗文印章入画。明孔衍栻说:“画上题款,各有定位,非可冒昧”《画诀》。清邹一桂说:“画有一定落款处,失其所,则有伤画局”《小山画谱》。当代著名学者周汝昌在论言书画品评时则认为:“书画同源,画笔应以书笔为根基,此为画之灵魂,若画作题款不精,画也就不必看了”。所谓“妙款一字抵千花”,真切道出了题款在中国画创作和欣赏中的美学意义,更说明了好的书法的重要性。从北宋熙宁、元丰年间到南宋建炎、绍兴年间是文人画勃兴的时代,代表性的书画家如:文同、苏轼、米芾等,他们有一个共同点就是既是诗人、书法家又是画家。题款是中国画以书法入画的最直接最明显的表现手段,中国画深远的意境离开题款是万万不行的,题款在绘画中犹如伴奏,可以传神言情,完美章法,与绘画相辅相成,但是如果题款内容与绘画无关或者书法艺术造诣低下就会适得其反,还不如不题为好!清人方薰在《山静居画论》里说:“画故有由题而妙,亦有由题而败者”。一副国画作品,以专业洒脱道劲的书法题上一首情景相应的诗词款识,能启发观者的臆想,增加书画艺术美的愉悦。题款在中国画中的作用有两点:

1、可以抒发情感,阐述或发挥画意。2、可以增强中国画的形式美感,它将诗文的美妙内容,用书法艺术的形式表现到画面上,使诗、书、画三者之美极为巧妙地结合起来,熔铸到一个画面中来,使章法丰富多姿,出神入化,形成中国画举世瞩目的特色。

二、以诗境入画

以诗境入画,我这里主要是指中国古典诗歌入画,而非现代诗歌。中国古典诗学是一部源远流长的传统艺术!要阐明它非简单概括能做到,它的博大、它的深远,不是片言碎语所能讲明白,这里我只围绕诗与画方面进行探讨。

1、中国古典诗歌与中国国画意境的一致性。

回顾中国传统诗学,还是要从钟嵘的《诗品》谈起,《诗品》是一部对诗歌专门艺术批评的开山之作,它是儒家文艺学的标本,它对中国古典诗歌的品评是建立在从内容和形式的统一中建立诗歌审美理论的奠基之作,它提出了中国古典诗歌“滋味说”,后到了唐代后期在司空图的“辨于味而后可以言诗也”的主张下,中国古典诗歌的乐意–韵味被广泛认同。“一切艺术的最高境界都逼近音乐”(《中国诗歌美学》尚驰著第12页);音乐曾被黑格尔认为是最浪漫的艺术。中国诗学从来强调“状难写之景如在目前,舍不尽之情见于言外”。也就是强调“景乃诗之媒”、“用景写意”。“景”主要是即目之景。“眼处心生句自身,暗中摸索总非真”(元好文)。在创作上即目入咏,在时间上则力主空间造型,所谓“使在远者近博虚作实”。“即远入细”、“以小景传大景之神”,即视境——这就是中国古典诗歌的画意,也是中国古典诗歌的意境,即所谓诗中有画,画中有诗。诗有三境,一曰物境、二曰情境、三曰意境。 诗由画意引出乐意,从即目之物引起情境、意境,这就是中国古典诗歌的审美感受过程。如饮酒,画意、物意是酒入口之味,品评甘甜…..而乐意、意境则是酒酣之醉意。艺术中这两种意味——画意与乐意这种审美,诗与画皆有相同之处也。也就是中国古典诗歌与中国国画在审美欣赏过程中所表述的所谓“神韵”也。“神韵”对于艺术品评最早于绘画,南朝谢赫评顾骏之画曰:“虽神韵气力,不逮前贤,而精微谨细,有过前哲”(《古画品录》)。以“神韵”论诗首见于明人胡应麟:“嘉州词胜意,句格壮丽而神韵未扬”(《诗薮 》内编卷五第83页,上海古籍出版社1979年出版)。这种“神韵”是画意和乐意的统一,其画意就是中国文人画的画意。中国文人画具有重要追求神韵的传统,岳正谓画“在意不在象,在韵不在巧”(《画葡萄说》),即是最好的说明。而意韵也就是永长之味,故论画着亦曰:“总须味外有味,令人嚼之不尽,咽之无穷”(李修易《小莲菜阁画》),这也正是中国诗歌“滋味说”。

2、中国诗画创作观

中国画创作中对于“意”与“形”之间的关系,多数人已经达成共识,即是中国画讲究“意”到而不过分注重“形”的把握,也就是中国画重写“意”而不重写“实”。欧阳修在一首诗中对比了“意”和“形”之间的关系:

古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。

忘形得意知者寡,不若见诗如见画。

乃知杨生真好奇,此画此诗兼有之。

乐能自足乃为富,岂必金玉名高赀。

诗中欧阳修强调了绘画的真正目的在于“画意”而不是“画形”。同期大诗人、文学家苏东坡也强调诗画一致,主张“诗言志”的诗学观,书法主张“意”书如其人,“画以适吾意”的绘画观,也就是“诗画一律”。

论画以形似,见与儿童邻。

赋诗必此诗,定非知诗人。

诗画本一律,天工与清新。

苏东坡用诗将自己诗画创作观表现的一览无余。诗的好处在于“天工”,画的好处在于“清新”。他还写有:“古来画师非俗士,模写物象略与诗人同”(《苏东坡全集》前集卷三58页)。“古来画师非俗士,妙想实与诗同出。”(《次韵吴传正枯木歌》)这两句诗苏东坡已经明白无误地表示了他的诗画创作观,即诗与画融洽相处,互补增韵,从而使诗境的刻画合乎于自然风物,而绘画的表现乃能含有道德心性——诗画一体观。

李公麟(字伯时,北宋舒州人,进士及第,善诗文书画,宋人物画第一人,以唐吴道子为师)。说:“吾为画,如骚人赋诗,吟咏性情而已,奈何世人不察,徒欲供玩好耶?”(《宣和画谱》卷七)《画史丛书》第二册75页,其中记述:大抵公麟以立意为先,布置缘饰为次,其成染精致,俗工或可学焉,至率略简易处,则终不近也。盖深得杜甫作诗体制而移于画。以诗入画跃然纸上,可见一斑。这一时期的文人画家眼中,所谓艺术绝不仅仅是画画而已,也并不是把解决绘画的技术问题放在首位,而是要解决作为画家的人文修养问题。费衮,字补之。南宋无锡人,绍熙(1190-1194)国子监免解进士。他在《梁溪漫志》卷六中写道:“书与画皆一技耳,前辈多能之,特游戏其间,后之好事者争誉其工,而未知所以取书画之法也。夫论书当论气节,论画当论风味,凡其人持身之端方,立朝之刚正,下笔为书,得之者自应生敬,况其字画之工哉?至于学问文章之馀,写出无声之诗,玩其萧然,笔墨间足以想见其人,此乃可宝”。他们都不看重“技”,而是看重蕴含在“技”中的“气节”、“风味”。这便是宋人书画诗文特有的创作审美,思想与人格理想。

三、以儒释道入画

这里论述的不是简单的以儒释道为题材而创作作品,我所要表达的是儒释道三教合一主导下的中国书画的更高层面的审美观、创作观和人生观。

1、儒道互补

儒道互补是两千多年来中国思想一条基本线索,就思想、文艺领域说,主要表现为以孔子为代表的儒家学说,以庄子为代表的道家,则作为儒家的对立和补充。

汉文化之所以不同于其他民族的文化,中国人之所以不同于外国人,中国书画之所以不同于外国其他书画艺术,其思想来由皆应追朔到先秦孔学。孔子在塑造中国汉民族性格和文化——这一心理结构上的历史地位是难以否认的,孔子尊称为“孔圣人”成为中华民族文化的代名词一点不为过。孔子、孟子、荀子三子所创的儒学核心即是“尽人事、知天命”是一种调和,一种客观规划下的体知,儒学永远是作用于社会的、公众的,它是入世的,它可以作为统治术,也可以作为精神依托,还可以作为日常生活准则。人与人之间的和谐相处,它讲究和而不同,达到一种制衡,这也正是中国书画艺术审美的特征——即中国古典书画艺术的“中和”原则和艺术特征,就是受到儒学的影响。以庄子为代表的道家作为儒家的补充和对立面,相反相成的在塑造影响中国人的世界观、人生观,文化心理结构和艺术理想,与儒家一起影响中国书画艺术的审美及发展。表面上看,儒道是离异而对立的,一个入世、一个出世,一个乐观进取、一个消极退避,实际上它们刚好相互补充而协调,人们不但“兼济天下”(儒学思想)与“独善其身”(道家观点)经常是后人的互补人生路途,而且悲歌慷慨与愤世嫉俗。“身在江湖”而“心存魏阙”,成为历代中国知识分子的常规心理及其书画艺术的创作意念!但是,儒道毕竟是离异的,荀子强调:“行无为则不能自美”。庄子却说:“天地有大美而不言”。儒家强调艺术的人工制作和外在的功利,后者突出的是自然即美和艺术的独立。如果说儒家以其实用、功利经常成为艺术发展的束缚,那么道家突出自然恰恰是对前者束缚的有力突破和冲击,所以说老庄道家是孔子儒学的对立和互补者。儒家强调的是官能、情感的正常满足和抒发(审美与情感、官能有关)是艺术为社会政治服务的实用功利;道家强调的是人与外界对象的超功利的无为关系亦即审美关系,是内在的精神的实质的美,是艺术创造的非认识的规律。也就是说,儒家对中国书画艺术的影响主要是在主体内容方面;道家则更多地在中国书画艺术创作规律方面即审美高度上,对艺术意识形态的作用更大。

2、佛善至上

佛学是更高层面上,在灵魂层面,它是一种宗教的反省和信仰。两千多年前印度思想家释迦牟尼创立自东汉传入我国,也称佛法。它是一个理智、情感和能力都同时达到最圆满境地的人格法则。佛法的中心思想建筑在人人平等,众生皆有佛性的理论上,因此,一传入中国,就得到广泛传播,对我国东汉以后的历朝历代政治、文化、思想、信仰等都产生了划时代的影响,书画艺术属于文化范畴,佛法对文化的影响当然也不例外。在中国宗教是从属于、服务于政治的,佛教愈来愈被封建帝王、官府所支配和管辖,而服务于政治、伦常的儒家思想终于渗入佛教。佛教渐渐演变成中国式的佛教。中国壁画开始真正走向现实,晚唐五代敦煌壁画《张仪潮统军出行图》,《宋国夫人出行图》这些本是现实生活的写真却涂绘在供养佛的庙堂中,这足以说明从这时起,佛教已经深入到社会各个层面,中国书画当然也不会例外,相反,它所受到的影响最大,这时中国书画艺术更加彰扬佛法,别的门类艺术也渗透佛法。儒释道三教合一,互为表里,互相渗透成为影响中国书画艺术及艺术家的内心支撑。弘一法师说过,人的生命是三个层面,真、善、美,不在同一个层面。物质生活最下层是主“真”的;往上一层是精神生活——审美,是主“美”的;最高一层是灵魂生活是主“善”的。“真善美”成为中国人特有的做人的标准,也成为中国书画艺术所要弘扬的主题。

四、现阶段文人画的忧患思考

文人画在当下的尴尬地位和日渐衰弱的局面已经引起学术界广泛的关注,不要说传统文人画逐渐淡出书画坛,就是目前许多中国画家不会书法的已经习以为常,国画不落款或落穷款的几乎成了普遍现象,随之而来的所谓新文人画的冲击更是让传统文人画荡然无存、销声匿迹。

1、现阶段传统文人画的尴尬

刚刚结束的中国十二届美展,入展国画作品进行统计,入选的545件作品中,画内完全无题者177件占32.4%,仅有名款者148件占27.1%,有近照加名款者119件占21.8%,有名款加年款者31件占5.6%,有提款者57件占10.4%,另有画外提款者11件占2%。从这一基本统计中可以看出有提款者的作品只占10%多一点。可以得出一个结论,当下的画家大多不会写字,更不要说书法,再谈诗书画印四绝的文人画就更是无法想象。那么源远流长的中国传统文人画在当下何以流落到如此尴尬的地步呢?

(1)文人画“文人”的缺失。

建国以来,像李可染、李苦禅等大师们其实学习受教育基本上在解放前民国时期已经完成学业,由于这种原因,他们具备中国传统文人画所具备的条件,后来随着建国后新的美术教育的实施,加上“文革”到改革开放前,传统文化几乎被革命,毛笔写字也被废除扫入历史的垃圾堆,新一代书画家接受的美术教育都是徐悲鸿体系的所谓西画的基础——铅笔素描训练几乎垄断了整个书画教育体系,这种局面一直到改革开放后中国书协的成立才有所好转,中国书协成立虽然对中国传统书法的弘扬有积极的作用,但它独立于美协之外客观上又让画画与书法分的更加明显,也就是从此后画画的不会写字反而有理由了,这种把书法与中国画断然分开的官方举措其实是对中国美术界中国画的发展是致命的。

也就是在此时,书画同源被支解,画家专心画画不练字成了理所当然。八十年代末九十年代初,国家上层建筑才开始推行干部年轻化、知识化,也就是说在这之前,国家上层建筑官方掌权者几乎成了“文化”的断层,这些掌握着国家经济文化话语权的人大多不是“文人”,根本无法于“文人画”诞生的历朝历代官员即是文化人又是书画家相比,后来的干部年轻化、知识化也是使用了恢复高考后培养的人才,而这一时期培养人才的机制——现行教育体制恰恰缺失的是对中国传统文化(国学),所以这一时期的人才不具备“文人画”所要求的传统文化底蕴。这几年高考制度的改革,大量特长生是因为文化课差为了上大学而改学艺术这一现象的泛滥使书画艺术更加功利、更加失去传统文化支撑的土壤。由于整个书画坛对传统国学的淡然,对传统文人画的边缘化,致使出现了大量的画匠,国画家不会写书法,作诗赋曲更是缺失,加之近年出现了所谓的新文人画的泛滥,误导了人们对传统文人画的认识,这些所谓新文人画所展现出的庸俗、低级及荒诞完全背离了传统文人画的意义,把这些作品冠以“新文人画”,我认为不恰当、不应该,它的出现,我认为完全不应叫“新文人画”,这是对传统文人画的亵渎,更是对文人画的歪曲。

我始终认为传统文人画还是必须按照上述所写的以书法入画、以诗境入画、以儒释道入画,在继承传统中国画笔墨基础上可以借鉴和吸收新的技法和理念,更加完善地、全面的继承传统上创新,在创新中完善自我,让中国传统文人画走到更好,发展的更好!

董江海,艺名,江海,字泰宇;别暑三太子;号莲花居士,著名书法家陈羲明入室弟子,现为清华大学美术学院全国美术理论研究与书画创作高研班(书法、篆刻、人物画)助教,中国少数民族文物保护协会艺术研究院研究员,中国少数民族文物保护协会艺术研究院艺委会副主席,湖南省六合国学书院导师,文化部中国国际书画研究会培训基地书画执行导师,中外书画艺术研究会副会长,海峡两岸黄河文化交流协会副秘书长,书画艺术频道执行主编,《书法报》运城工作站站长,中国书画网理论编辑,书画家、书画理论家、书画活动家、编辑学者。当代文人画代表性画家。

1989年书画作品以第一名成绩代表运城入展山西省首届校园文化节(共青团山西省委员会、山西省学生联合会、山西省教育委员会、山西省文化厅、山西省广播电视厅联合主办)。

1992年作品入选(中国硬笔书法家协会主办)的第二届兴华杯书法大赛。

1993年书法作品荣获山西省首届“希望杯”青少年书画大赛青年组二等奖。(山西省书协主办)

1993年受运城市人民政府委派赴京拜访董寿平、刘炳森、刘正成、王景芬、杨力舟、李琦、邹德忠等书画名家筹划全国关公文化艺术书画大赛。

1997年——2007年十年沉积。

2008年复出,作品入选中国芮城首届永乐宫国际书画艺术节。

2009年作品荣获庆祝中华人民共和国成立六十周年中国书画名家作品展二等奖。

2010年作品入选“关公杯”全国书画大展。

2009——2013年成功策划运作书法名家陈羲明、曾翔等下基层全国笔会讲学活动,影响全国。

2009年以来发表几十篇论文,引起书画界广泛关注,受到好评。

2011年被清华大学美术学院全国美术理论研究与书画创作高研班聘为助教,书画艺术频道执行主编。

2012年——2013年成功策划筹办纪念毛泽东诞辰120周年“长韶娄高速杯”全国书画大赛。

2014年被湖南省六合国学书院聘为教授。

作品风貌

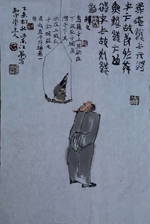

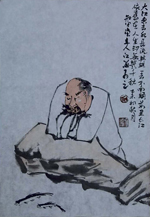

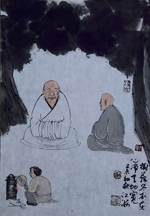

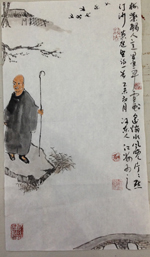

江海书法作品植根传统,基本上以“二王”一脉,参以黑女及二爨,草书大气淋漓,挥洒自如,极具性情。师从当代著名书法名家陈羲明先生,传承了陈羲明五体皆能的技术,豪情中不仅有乃师之风,甚至得意处更超其师之流傥与写意。

江海不仅能书,画画也是其拿手,他专攻国画人物,尤喜画钟馗之类人物,颇受好评,也被广泛收藏。偶也画花鸟山水,属于那种才气横溢,无所不画之家,他的画在吸收传承古法之间参以自我意识,因为江海喜读古书,对哲学尤为偏好,“易经”八卦,四书五经皆为其日常修炼必读之书,所以其诗书画结合,出手不凡,立意极高,调子超然,极具思想,典型文人书画。欣赏他的作品,必受其画中所透出的深邃思想共鸣,感受颇深,意味深长,很受启发,非平常画家所能,非平常手段所及。

艺术之路

从不放弃,日临古帖,信奉“行万里路,读万卷书,画万卷画,交万个友。”

面对厚重的中国书画传统艺术,我是怀着一种敬畏之心,虔诚之心来学习它,研究它,由于它的博大、浩瀚,我总是诚惶诚恐,总有学不完的知识,解不完的问题,于是我为自己定立了四“解”四“万”。

作为人生之奋斗誓言:

1、读万卷书

2、行万里路

3、交万名友

4、写万卷画

我试图通过自己的四“万”而完成自己所选择的四“解”

1、解析书画艺术发展史

2、解读“国学”对书画艺术的影响

3、解说书画技术层面的古人“密码”

4、解放、解放思想,更高层面认识书画美的历程