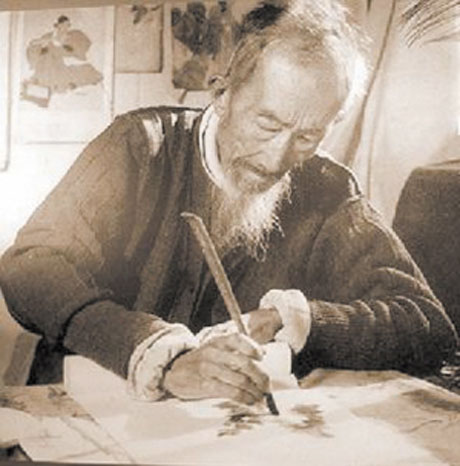

刘奎龄(1885─1967),画家, 字耀辰,号蝶隐,自署种墨草庐主人,榜其庭院曰“怡园”,故画中常署“怡园蝶隐”,其画斋名曰“种墨草庐”、“惜寒堂”。与刘子久、刘芷清、陆莘农(陆文郁)、萧心泉合有“津门画家五老”之称。其子刘继卣亦承父业,为一精于工笔鸟兽、草虫之画家。

刘家祖籍浙江绍兴,清乾隆年间由静海移居土城,系天津“八大家”之一的“土城刘家”。1885年6月13日刘奎龄生于天津。南开中学首班毕业生,自幼学习郎世宁画法,研究五代、宋、元诸家,尤其是明代吕纪、清代沈铨的画技,并将西洋画之色彩、透视比例融合于中国传统工笔国画之中,形成自己特有的艺术风格。其作品纤细逼真,神态自然,以《孔雀图》最为著名,深得徐悲鸿赞扬,在中国近代画坛独树一帜。平生创作近千幅工笔画,作品有《牡丹鸡》、《松鼠》等;《孔雀》入选第三届全国美展。多件作品藏天津市艺术博物馆,该馆曾为其举办遗作展。其作品的艺术价值受到画界、学术界、出版界、收藏界的普遍关注。1979年5月,天津杨柳青画社出版《刘奎龄花鸟画手稿选》;1980年7月,天津人民美术出版社出版《刘奎龄画选》;1989年12月,天津人民出版社出版《刘奎龄画集》(一册本);1992年荣宝斋画社出版《刘奎龄画谱——花鸟走兽部分》;1995年12月,天津人民美术出版社出版大型画册《刘奎龄画集》(三册本)。他的作品早已走向世界。他留下的精神财富值得珍视。鸿爪久驻,画魂不朽。

1905年在私立敬业中学毕业后,即辍学在家,临摹、研究古今中外之名画,探索创作动物画的新途径。30余岁,以卖画为业。60岁左右技法更趋成熟。1949年以后,被聘为天津文史馆馆员,先后任政协河北省天津市委员会委员及中国美术家协会天津分会副主席,中国美术家协会会员。擅长中国画。精于工笔鸟兽、草虫。

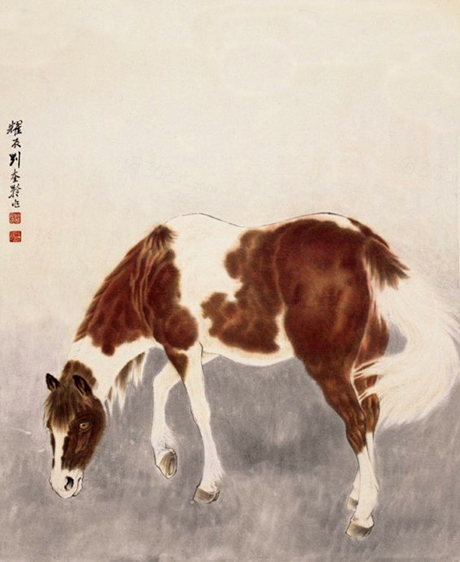

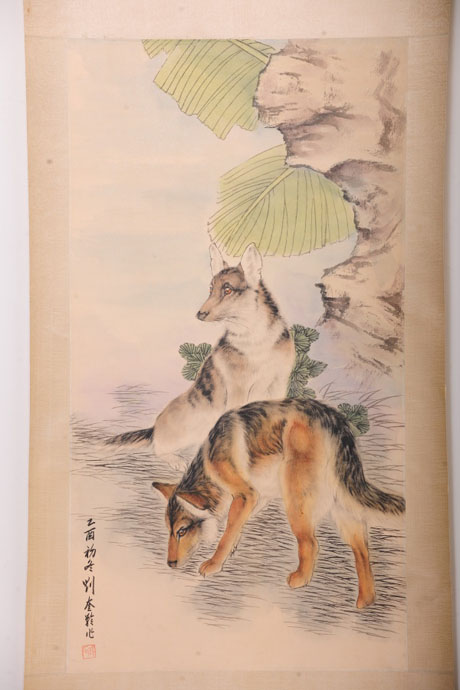

20世纪30年代,刘奎龄的绘画艺术不但风格渐趋成熟,题材也日益丰富。他通过反复探索将西方水彩画的“湿画法”与传统中国画的“没骨点染”相结合,首创能准确表现动物皮毛的“湿地丝毛”技法,作品生动逼真,令人耳目一新。除了花鸟、虫鱼、家禽、人物、故事、风俗等传统题材,刘奎龄最抢眼的作品是大型走兽,如狮、虎、豹、鹿、马、驴、猞猁等。此外,刘奎龄笔下的猫、犬、猴、羊、兔、松鼠等小动物也充满了灵动的生命力。这些小动物被刘奎龄用画笔定格在一个个经典的瞬间,成为传世精品。据粗略统计,刘奎龄作品题材有走兽、花鸟、草虫、翎毛、人物、山水等一百五十余种。若将所画的作品聚集在一起,刘奎龄不仅画了一个动物园,而且还画了一个植物园。

名家辈出的二十世纪画坛中,刘奎龄是一位卓而不群的艺术大师,他在时代的艺术涅盘中悄然崛起,除了具备一般艺术家的天分及其自身素质之外,也有许多违背艺术规律与常规逻辑之处。古人云:学者必有师。刘奎龄却是独辟蹊踁、自学成材;其私淑古人,却不拥有古人的真迹,只能梭巡于“借观”名家真迹和珂罗版印刷品之间;古人云:“读万卷书,行万里路”,而刘奎龄却躲在津门近郊土城小院成“一统”;他没有出国留洋,也没有进过正规的美术院校,却在中西文化互渗的花鸟画、动物画的技法之结合上作得是如此优秀。这或许是其获得成功的“秘笈”之一罢。当然这一切亦和刘奎龄于传统私塾教育的基础上,较早的接受“新式教育”有相当大的关系。

刘奎龄堪称自学成材的全能画家。4岁就开始仿描剪纸动物和花卉。7岁入私塾,接受了几年私塾教育后,刘奎龄进入青年会普通学堂学习,开始接受新式教育。不久又转入天津民立的第一小学读书。10岁时,刘奎龄开始描绘昆虫和家禽。1904年,近代著名教育家严修与张伯苓创办天津敬业中学,即天津南开中学前身。刘奎龄曾进入敬业中学首届班学习。后辍学在家,从此开始自学绘画,并逐渐走上以卖画为生职业画家的道路。1907年,天津《醒俗画报》创刊,不久刘奎龄受聘为画报绘图。1911年刘奎龄在天津东马路民立二十五小学代班任教,1912年被天津《新心画报》聘为画师。36岁以后,刘奎龄最终放弃了各种社会职业的选择,成为了一位以笔耕墨耘为生的自由职业画家。这使刘奎龄的对绘画艺术的追求更加精诚专一,在探索中找到了最佳的艺术感觉,并逐渐走向了其艺术创作顶峰的辉煌阶段。1967年6月12日,时年83岁的刘奎龄在天津土城去世。永远地放下了他那曾经创造出数以千计珍品的画笔。

在画坛上辛勤耕耘了60余年的津门一代宗师刘奎龄先生,他把一生的心血都倾注在艺术事业上。他没有机会从师学艺,而是以对艺术的赤诚之心和坚韧不拨的毅力,孜孜不倦地自学成功。他的艺术是通俗的,能让人们轻松愉快地感受,所以有广泛的读者;他的画又是高雅的,他对传统的意境美有着独特的体验,对洋为中用有着独到的理解,他用中国画的工具材料,将西方绘画的写实精神挖掘得恰到好处。他的画既有工笔特色的精意结构,又有水墨小写意的笔墨韵趣,二者结合得水乳交融。以其宽广的画路,为丰富发展中国画的技法开拓新的表现领域做出了重要的贡献。

刘奎龄是中国20世纪中国美术的杰出代表。刘奎龄绘画艺术风格映射出近代中国文化与西方文化相互融合的大趋势。他一生追求写实,浓缩了20世纪中国写实绘画的历史。作为天津文化艺术的代表人物,天津地域文化滋养了刘奎龄艺术。津沽文化传统中,市民阶层的文化需求、雅俗共赏的审美情趣、中西绘画的相互交融,共同造就了这位开创性的绘画大师。天津以有这样的艺术大师而自豪。

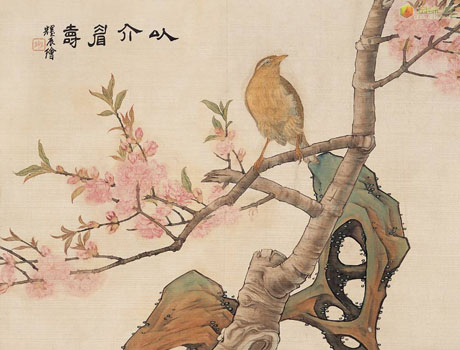

刘奎龄的国画技艺全面,花卉、禽鸟、畜兽、山水画均取得了较高的成就,但画畜兽、禽鸟的造诣最能独步画坛。其笔下的花鸟畜兽大多来自生活,源于他对大自然动物的细微观察,既不照搬自然,也不复制古人,在章法与造型等方面均表现出卓越的创造性和出众的艺术才华,他真正做到了将古今优秀的笔墨传统、现实生活中的自然物象、西洋画的真实感和整体感与其丰富活泼的艺术想象,极为圆满地融为一体,形成了别具一格的艺术面貌。

刘奎龄一生创作颇丰,其作品涉列题材广泛。擅画走兽、花鸟、昆虫、翎毛、山水、人物、佛像、罗汉、博古等。可谓“无所不能,无所不精”。在动物画中,其尤以狮、虎见长。其作品在表现方法上极富创造性,他善于观察,能将生动逼真的动物形象,纳入幽淡宁静、田园风光、深山大泽的大自然景观中,构成了区别于古代动物画的独特意境。在技巧中,他博采众长,融汇中西,独创“湿丝毛法”、“景衬法”、“计白当黑法”等动物画技法,将用笔、用色与用水灵活地结合在一起,以多种颜色调配成典雅的色泽,惟妙惟肖地表现禽鸟畜兽的形体结构、肤色光泽,收到了极佳的艺术效果。

刘奎龄的动物画作品,不仅品种众多、造型准确、千姿百态,而且技法娴熟、描绘精微、形象生动;在他的花鸟画中,又以善画孔雀闻名。设色艳丽而雅,用笔细腻而劲。尤其是对禽鸟羽片的刻画达到了无人能及的地步,独创了“点掇法”、“注彩法”、“墨积法”、“色积法”等花鸟画技法。作品充满吉祥、和谐、恬静的氛围。其代表作《上林春色图》深得徐悲鸿大师高度赞赏,在中国近代画坛独树一帜。

刘奎龄的绘画艺术在研究宋院体画、元、明、清诸名家巨匠的基础上,又广受并蓄;学习西画画法、郎世宁画法及日本竹内栖凤技法;将西洋画以及日本南画之色彩、透视比例融合于中国传统工笔国画之中,形成自己特有的艺术风格。其作品造形准确,形态逼真;笔墨生动,色彩雅丽;刻画工细,纤毫毕现;生动自然,雅俗共赏。独辟蹊踁,自成一家。堪称近现代工笔花鸟动物画大师。

刘奎龄的画以花鸟居多,早期多画飞禽,后期多画走兽,走兽中以马、虎、狮、豹、羊、狼、狗、免、猿、猴、驴、鹿、牛、猫、狐狸居多,也画人物,以走兽画最为出色。

刘奎龄的画有别于传统的中国画,倒近干岭南派,但岭南派画洋味较明显,而刘奎龄的画从本质上看仍是传统的气息。他的画最大特色就是:以传统的水墨画勾写点染,但加进了西洋画的透视、解剖法,造型严谨,形神兼备,且有西洋画的色彩法,故而画面上的物象更具体,更丰富,更逼真,且有光感。据说他画孔雀,对着孔雀的羽毛在画,故而逼真又丰富多彩。

在当时,大多画家以传统写意式的“四王”或“二石”式的山水或八大、八怪式的花乌呜世,很少有人能画造型严谨的飞禽走兽,且借鉴西洋画法,故而面目一新,应该说是独树一帜的。但当时,刘奎龄的画遭到很多传统派画家的反对和讥笑,可是后来证实了刘奎龄是成功的。

商人一般不严守传统的法规,甚至对传统的一套有一定的抵触,商人之后人的思想一般说来也是开放的。以开放的思想接纳新鲜事物,又有传统的根,故而能创新。

自宋以来,中国画家以画山水、花卉居多,画走兽者最少,以其造型不易掌握故也。刘奎龄以画各类走兽见长,且人物、花卉兼擅,这在当时也是少有的。

最难得的是,刘奎龄画中有一股清气和新气,这是绘画能进入艺术的根本因素。尤其是”清气”,画上若无此“清气”,但不可能有较高的艺术价值,“粗俗”和“僵死”不能称为艺术。还有很多人看了某画后说“没有感觉。”主要就是画上缺少“淆气”。没有才气的画人画出来的画,一是不生动,二是无清新之气。这生动,可以因高人指点、自己的学习(对理论的研究或对优秀作品的研究、觉悟)而达到,当然也不易:这清气必呆自修养和天赋,否则,即使有大师指点,加之画人终生练笔,也很难得到。

刘奎龄创新动物绘画技法,采用湿地丝毛法,使国画动物出现了划时代的进步,是水在国画中单独使用的成功典范。他虽未在理论上进行总结,在当时的天津也受到了“洋画味”、“水彩味”的攻击,但其对笔墨色纸的关系通过这一水法的成功调合,使他的动物画神韵独具,也使他能独步近代画坛,为我们在国画中开拓水法树立了鲜明的样板。

刘奎龄的画师古人复师造化,很有功力,并能适当吸收东洋、西洋的技法,融合得很好,自学成家,形成独特风格。他的画造型生动准确,对动物的习性神态的观察、精致入微,理解很深。而且有眼有心,达到打开一幅白抵,已先有“心画”的境地。精致的工笔画倘若功力不到容易画死,但刘奎龄画得活,把“板、滞、拮”都解决了,生动而有情趣。在技法上他不是一味求韧,而是善于拮合运用多种用笔、晕染的技法,在关键处着力,工整而传神,富有表现力。用色淡雅,全画色彩协调,善于薄中求厚,和掌握色彩之简的对照关系。章法上讲究虚实与映照,不入俗套。

刘奎龄对线描及笔触的认识,并没使其作品的“骨法”弱化,而是将笔于墨、彩等其他迹象浑化到如此古代画论中所称:“高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非因笔”的境地,亦即所谓“隐迹立形,备遗不俗”,不使笔触跳脱外张,令人感到含蓄有味。

对于传统绘画,刘奎龄有很深的功底。他不是简单的临摹,而是真正的吃透、掌握、融会贯通,接触到西方绘画后,他能合理地学习借鉴、巧妙融合,这是很难做到的。

刘奎龄在绘画作品中也非常注重诗、书、画的“三结合”,其通晓诗词格律,文学水平也绝非一般。所作诗词观点鲜明,风格朴实,与绘画一样有着很强的感染力。根据目前掌握的资料,词作遗留不多,目前仅见于画作的题识。根据他的词作水平看,肯定不止这些,但未见有题画以外的存搞。而且就所见之词,都是他40岁后的几年间所写,到后来不知何故忽焉绝响。他还有数十首题画诗传世,多为五绝和七绝,也有少数律诗。所作时间跨度大抵在35岁至65岁之间,岁成就逊于词,但诗风质朴,多写农家田园景色,写景状物中蕴含着画家的情感,起到了深发画面意境的作用。不仅仅表达闲适情趣,也有象《国耻图》题诗那样慷慨激昂的作品。由此我门可以认为,刘奎龄决非一个单纯的技术型画家,他在文学方面极高的造诣。特别是他的词,如果能将许多遗稿找到,对于研究他的人生和艺术会有十分重要的意义。

上世纪四十年代是刘奎龄画风的成熟期,此时他的走兽画风已经摈弃了勾勒,而把山水画的皴擦技法融入没骨法之中,所画的走兽翎毛,不用勾线而骨法严谨,不刻意强调光影而体感强烈,不笔笔丝毛而成功地表现出皮毛蓬松油亮的质感。更令人叫绝的是刘奎龄走兽画的背景处理,例如常见配景中的花木坡石的描绘已形成了一套成熟的方法,以勾勒设色为主,兼以没骨、水墨,突出用笔的节奏变化,讲究花叶形态色泽的装饰性趣味,但这一切的背景处理却都以真实生动为唯一准则,迥异于传统工笔花鸟走兽画中背景处理刻板老套的程式化倾向。在刘奎龄的有些作品的配景效果中前无古人地成功表现出了月光感、逆光感等真实微妙的效果,大大拓宽了国画的表现题材,丰富了中国画的表现语言。中西画风的融合十分自然巧妙,并无某些此类画风所表现出的刻露伤韵的不协调感。

如果从绘画作品的技法层面来看,刘奎龄拥有很强的对形象的塑造能力和刻划能力, 与历代花鸟画大家相比, 刘奎龄在表现体积的丰厚与质感, 动物神情的灵巧, 以及造型虚实关系的处理上, 形成了与前代画家不同的特色。他创造的湿地皴染,丝毛的特殊技法,显示出其丰富的表现力和独特美感。同时无不体现出老人对生活的观察力和表现力。通过捕捉“物之微妙”, 取其生动且有表现意义的“细节”而舍掉了自然中那些繁复和多余。在其肖似自然和活脱脱的形象下, 使人感到勃勃生意, 而不是谨严缜密的雕琢, 这无疑体现出奎龄老人艺术语言的独特魅力。

与他同时代的画家,有不少也在学习西画技法,试图在作品中揉入西画特点,但成功的很少,大多显得生硬、刻板、不自然。这一点上,刘奎龄做得很成功,他的作品完全是中国绘画的面貌,但又不同于传统作品。他在前辈的工笔画技法上进行了开拓和创新,丰富了中国画的传统技法。比如丝毛这一技法,他就能运用得非常成功,他的作品中没有生硬的笔痕,而是巧妙地利用中国传统的纸、笔、色的特性进行创作。刘奎龄把西画技法学习的这样成功,关键在于他是有选择性的吸收,肯动脑子。

据实而论,“笔墨当随时代”,模宋规唐徒自苦,敢画前人所不能者可有几位? 奈何常人俗尚,门户之见纷纭,刘先生苦心孤诣,特立独行。所以他生前从艺半个世纪,径自寂寞求索,不甘于在别人的影子后面讨生活。没有鲜花铺路,没有掌声喝彩,脚步沉沉,在人生旅途中艰苦跋涉。惟其如此,心静若水,布衣芒鞋,才成就了一位淡泊超逸的艺术大师。耄耋之年悄然离去时,给后人留下一行踽踽前行者的足迹,留下浩博德彩而醇和的美,也留下几许无言的思索……

刘奎龄被誉为全能画家,除了闻名于世的走兽画、花鸟画,他在人物画上同样颇具造诣,风格鲜明,跳出古人之藩篱,形成“刘派风格”。虽然现存的人物画作品数量不多,但是对于解读刘奎龄作品的社会性和技法的多样性,同样起着不可替代的重要作用。事实上以线描为主的人物画在画史上的出现远远早于后来出现的不求形似的文人画。我门完全可以将工笔画比作中国古典主义绘画,他与写意画是中国传统绘画的两个分支。刘奎龄恰恰继承了传统绘画中工笔的一支,并高度的发展了传统写实的技法,他的艺术成就值得我门给予更多的关注和研究。

艺术3个阶段

刘奎龄的绘画艺术大致分为3个阶段:第一阶段是20年代末至30年代初,研究五代、宋、元诸家,画风受明、清影响;第二阶段为30年代后期,在学习郎世宁画法基础上,将西洋画之色彩、透视比例融合于中国传统工笔国画之中,形成自己特有的艺术风格。其作品纤细逼真,神态自然。第三阶段是40年代后,画技又进一步,

自成一家。与刘子久并称“津门二刘”。

存世的作品是对画家的生命最真实、最灿烂的记录。50岁以后,刘奎龄的艺术创作进入了鼎盛时期,不但凸现出鲜明而稳定的风格,而且表现题材大大拓展,技法也更臻成熟。将他那以传统笔墨进行写实的才禀发挥到了尽致的程度。所绘哺乳动物明显多了起来,如狐、犬、兔、猫、羊、松鼠、猴子等;特别是大型走兽,如狮、虎、豹、鹿、马等,在同期作品中尤其抢眼。花鸟画则渐渐退居到次要的地位。材料则多用较厚的生宣纸。充分利用生纸的敏感性来达到写形取貌和传神达意的目的。物象的真貌,靠艺术的手法加以提升,如利用笔毫柔软多丝的特性,以墨或色在清湿的纸上微抹轻触,产生出皮毛柔亮绒软、纹斑或深或浅及随结构和透视关系起伏隐显的感觉,都分外动人。妙处在于精细而不著笔痕,用粉薄匀透润,与色迹墨痕交接自然。不象庸手所绘动物,丝毛根根出露。看得出,刘奎龄对西方绘画的体认,并不是骋心力于光影明暗的世界里,而是更多关注西画的写实意识和感觉方式,不仅物象栩栩如生,也让水墨充溢着活力和细微的感情。令人耳目一新。

刘奎龄的艺术之途很不平坦,其绘画艺术尝受到吹毛求疵的莫须有的争议。1949年中华人民共和国成立后,刘奎龄受到了党和国家的关怀、重视。曾任中国美术家协会天津分会副主席等职务。1958年毛主席在接见并展阅刘奎龄父子的画作后,亲切地对刘奎龄与其子刘继卣说:“博古通今,刘门出人才”。

刘奎龄的作品多次在国内外展出。同时各大美术出版社也相继出版了《刘奎龄花鸟画手稿选》、《刘奎龄画集》(共三卷)、《刘奎龄扇面集》等一批他的绘画作品。

画家年表

1885年 清光绪十一年 乙酉 1岁生于天津郊区土城村(现天津市河西区土城平建里2、3号)。祖籍浙江绍兴市。

1889年 清光绪十五年 己丑 5岁开始仿描剪纸动物和花卉。

1891年 清光绪十七年 辛卯 7岁入私塾。

1894年 清光绪二十年 甲午 10岁 约是年喜临收中插图和洋毛片,罐头商标、明信片上的世界名画和动物照片等。 因家住郊区,故十分熟悉自然景色,常捕捉昆虫和喂养家禽,并将它们描绘下来。

1900年 清光绪二十六年 庚子16岁 此年前后,天津“八大家”之一“土城刘家”家道衰落。八国联军攻陷天津。为避战乱,随父刘恩浚迁居城里户部街。

1901年 清光绪二十七年 辛丑17岁入青年会普通学堂读书。

1902年 清光绪二十八年壬寅 18岁入天津民一小学堂读书。

1904年 清光绪三十年 甲辰 20岁严修、张伯苓创办天津最早私立中学——敬业中学堂(现天津南开中学),成为首届学生。

1905年 清光绪三十一年 己巳 21岁刘奎龄辍学在家。但仍在孜孜不倦地自学。

1906年 清光绪三十三年 丁末 23岁天津《醒俗画报》创刊。刘奎龄曾受聘为画报绘图。

1911年 清宣统三年 辛亥 27岁在天津东马路民立二十五小学代班任教,历时一年多。

1912年 民国元年 壬子 28岁被天津新新画报馆聘为画师。

1913年 民国二年 癸丑 29岁四伯父刘恩鸿携银二万两回津,力图重振家业,将外出谋生的家人接回土城老宅。

1918年 民国七年 戊午 34岁10月3日,三子刘继卣在土城村出生。

1920年 民国九年 庚申 36岁成为职业画家,以鬻画谋生,天津各南纸局挂有笔单。第一届中日绘画联展在北京南河沿欧美同学会举行。刘奎龄闻讯后前往参观并在北京小住。横山大观、渡边晨亩、竹内栖凤等人的作品对他多有启迪。

1921年 民国十年 辛酉 37岁据天津档案馆数据记载:“自民国辛酉年至今三十余年,以售画为生”。作《一门五福》,这是迄今见于出版物中最早的刘奎龄作品。款:“一门五福。庚申嘉平月渐逵二兄大人指正。耀辰刘奎龄绘并颂。”按“嘉平”即农历12月,阳历应为次年之元月,故“庚申嘉平”应为1921年1月。

1923年 民国十二年 癸亥 39岁外甥严仁曾结婚,刘奎龄为其画《双雉图》相赠。作《仿黄慎唐人诗意人物四屏》、《仿黄慎笔意风尘三侠图》等。

1924年 民国十三年 甲子 40岁指导刘继卣临摹《芥子园画谱》。作《富贵寿考》、《豪上清波》等。

1925年 民国十四年 乙丑 41岁携刘继卣出游江南写生,并会见日本画家横山大观。作《仿郎世宁天真烂漫图》、《仿沈铨花团锦簇图》、《仿沈铨凤凰图》等。

1926年 民国十五年 丙寅 42岁在土城作《篱边晓露图》,题:“丙寅首夏,小病初愈,早适野外,篱落间草花杂放,山鸟时鸣,偶成小句,戏题于此”。刘继卣学习工笔重彩画,临摹家中收藏的西方油画。在刘奎龄创作中,走兽题材渐渐增多,如是年荷月(夏)所作《关山春晓图》(骆驼)及桂月(秋)所作《双狐图》等。后者明显受到日本画的影响。

1927年 民国十六年 丁卯 43岁作《仿郎世宁菊花骢图》、《仿唐寅春风得意图》、《仿唐寅秋水精神图》、《仿吕纪三羊大夫图》、《三鹿图》等。

1928年 民国十七年 戊辰 44岁是年作工笔花鸟及走兽颇多。绢本条屏尤突出。为辅臣六兄作《十八骏图卷》等。作《仿徐崇嗣双鸭》、《仿郎世宁槐荫牧羊图扇》、《走兽六屏》、《花鸟十二屏》等。

1929年 民国十八年 己巳 45岁是年作绢本立幅工笔花鸟甚多,且较上一年度更加成熟。画面背景常绘乡间农作物,如向日葵、窝瓜、茄子、丝瓜、玉米等,颇有情趣。

1930年 民国十九年 庚午 46岁携刘继卣结识爱新觉罗·溥仪、爱新觉罗·溥儒、爱新觉罗·溥杰。作《仿郎世宁牧马图扇》、《母子情深图》、《关山行旅图》、《伺机出动图》、《双雉栖枝图》、《花鸟四屏》等。

1931年 民国二十年 辛未 47岁 12月,《北洋画报》刊载刘奎龄作品《猫》,由外甥严仁颖供稿。

1932年 民国二十一年 壬申 48岁刘继卣于是年为其代笔作画,时年十五岁。杨仁恺在《刘继卣动物画集》中写道“奎龄先生晚年之作,由于精力不济,继卣间或于个别处为其添笔赋色,多少具有西画笔墨情趣,非幕中人无从窥其隐秘”。

1933年 民国二十二年 癸酉 49岁携刘继卣到北平(北京)会见近代书画家张善孖、张大千昆仲。为魏恩甲作《京剧四平山图扇》、《关山行旅图扇》。作《仿吕纪秋实图》、《仿吕纪耄耋图》、《仿沈铨功名富贵图》等。

1934年 民国二十三年 甲戌 50岁作《仿华新罗英雄图》、《富贵耄耋图》等。

1935年 民国二十四年 乙亥 51岁张善孖、张大千在天津法租借永安饭店举办画展,刘奎龄、刘继卣父子再度拜会。

1937年 民国二十六年 丁丑 53岁迁居城里西北角文昌宫西严宅。 为仲文七表兄作《八哥捕虫图扇》、《秋艳图》、《功名富贵图扇》。

1938年 民国二十七年 戊寅 54岁《上林春色图》于是年初夏完成。款“岁次戊寅初夏应六符贤甥大雅之属,舅氏刘奎龄绘。”

1939年 民国二十八年 己卯 55岁姐姐及外甥严仁曾、严六符一家已移居英租界重庆道240号(现重庆道144号)。刘奎龄暂住于此,每日作画,卖画为生,家属仍居土城村。是年夏秋,天津水灾,大水整整40天才退。水灾前,刘奎龄完成了绢本,工笔重彩画《孔雀》,款:“岁次己卯蕤宾节后法黄要叔赋色。刘奎龄。”按蕤宾节即五月端午节。此图为刘奎龄传世三幅孔雀精品之一,曾发表于1962年第4期《美术》杂志。

1940年 民国二十九年 庚辰 56岁子刘继卣因画《天灾图》揭露丑恶现实,触怒日伪当局而被捕入狱。作《仿林椿桐荫消夏图》、《仿宋人画意双鸟图》、《走兽六屏》等。

1941年 民国三十年 辛巳 57岁为严仁统作《国耻图》,题诗曰:“连天兵火薄津沽,漫写当年《国耻图》。骨委荒原血奠土,男儿枉自掷头颅”。

1942年 民国三十一年 壬午 58岁作《塞上入风图》、《仿宋光宝红叶双禽图扇》、《仿宋人画意牛图》、《仿沈铨槐荫嘶风图扇》等。

1944年 民国三十三年 甲申 60岁作《仿宋人钩勒白菜蝈蝈图》、《双鸡觅食图》等。

1945年 民国三十四年 乙酉 61岁抗日战争胜利。与刘继卣合作《孔雀开屏》。作《仿宋人关山行旅图》、《柳塘双鹅图》、《鹭鸶红叶图》、《英雄图》、《母子觅食图》等。

1946年 民国三十五年 丙戌 62岁刘奎龄仍住重庆道姐姐及外甥家,定期回土城老宅。

1947年 民国三十七年 戊子 64岁严家从重庆道迁往大理道。刘奎龄回到土城老宅。

1950年 庚寅 66岁作品《上林春色图》参加中国艺术展览会在苏联的莫斯科、列宁格勒以及匈牙利、罗马尼亚、波兰等国的巡回展览。天津市禁烟禁毒委员会成立。至1951年底,烟毒肃清,刘奎龄作《五鬼闹烟》响应国家的号召。

1953年 癸巳 69岁住天津市六区土城村。被天津市文史研究馆聘为馆员。与刘子久、陆文郁、萧心泉有“津门四老”之称。

1954年 甲午 70岁作品《上林春色》刊于人民美术出版社出版的《全国国画展览会纪念画集》。作《双雉栖枝图》。与刘子久、萧心泉合作《菊石麻雀图》。

1955年 乙未 71岁任中国人民政治协商会议河北省天津市委员。

1956年 丙申 72岁任中国美术家协会天津分会副主席。

1958年 戊戌 74岁住天津市河西区土城中大街28号。8月10日,毛泽东主席视察天津时,在干部俱乐部接见了刘奎龄和刘继卣,并鼓励他们为人民多作贡献,并说:“刘门出人才。”新闻电影制片厂为刘奎龄拍了新闻导。

1959年 己亥 75岁 10月前夕,刘奎龄以极大的热忱作了幅《双福图》,祝颂新中国繁荣昌盛。《天津画报》刊登郭钧的文章《老画家刘奎龄的手稿》。

1960年 庚子 76岁 作品《孔雀》入选第三届全国美展 1961年 辛丑 77岁为纪念中国共产党建党四十周年作《福寿图》。

1962年 壬寅 78岁元旦, “刘奎龄画展”在天津举行,展出各个时期的作品六百余幅,其中包括刘奎龄早年所画的烟画,月份牌,小人书等。 天津美术出版社出版《刘奎龄画集》。由天津美协组织举办画展。

1967年 丁未 83岁 6月(农历五月初五),卒于天津土城。

作品拍卖

近年来,一向颇聚人气的刘奎龄书画作品成了拍市上的俏货。在蓝天国际拍卖行2004年迎春拍卖会上,刘氏作品又一次成为藏家关注的焦点,并拍出新记录。而推出的天津人美藏画专场也赢得了满堂彩,拍品全部成交。

2010年12月23日,为推动对刘奎龄绘画艺术的研究与借鉴,促进学术交流,天津博物馆日前召开了 “刘奎龄绘画艺术学术讨论会”。

2011年,刘奎龄诞辰125周年,为此,天津博物馆精心遴选本馆和天津其他文博机构的藏品,于2010年12月10日起举办《吉光焕彩——纪念刘奎龄诞辰125周年特展》,并出版 刘奎龄绘画作品图集,奉献给广大的市民。此次展览共展出刘奎龄先生《上林春色图》等各时期代表作品约103件(套),其中部分作品是首次公开展出。

天津市为纪念刘奎龄诞辰125周年特展举办了特展研讨会以及书画展。画展期间特邀段忻然先生前往。研讨会专家学者围绕刘奎龄研究中新发现的史料,刘奎龄融合中西的绘画艺术风格和绘画技法上的创新、刘奎龄在近现代中国画与富裕性发展趋势中的地位与其在近现代中国画坛的地位、刘奎龄的独特画风与其人生经历的关系及与天津近现代独特地域文化关系,还有近现代天津中国画风等问题展开了热烈讨论大家普遍认为刘奎龄是20世纪中国画坛的重要画家,近年来有与其相关的的研究专著问世,显示了对其研究的新进展,但从整体来看,研究的广度与深度都有待推进,而举办这次研讨会,对复原天津近现代绘画史,对中国近现代绘画史的研究,都有十分重要的意义。